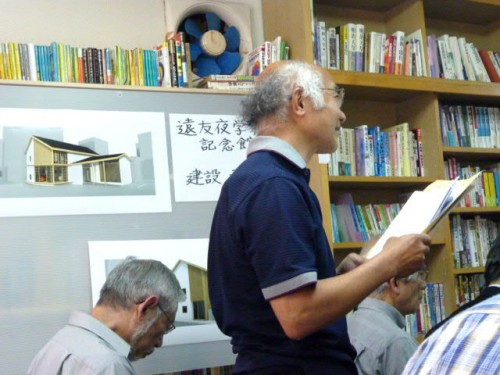

毎月一回、民間病院の理事長・院長が早朝に学ぶ場「木朝(もくちょう)会」の第315回例会が、先日開催されました。これまでこの会については何回か書いています。

<木朝会> http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%9C%A8%E6%9C%9D%E4%BC%9A

今回は、「韓国の文化と医療について」と題して、小樽商科大学大学院教授・ビジネス創造センター長の李濟民先生のお話でした(http://office.cbc-s.otaru-uc.ac.jp/?page_id=8658)。

お隣の韓国について、日頃話題になっているし行ったこともあるにもかかわらず、基本的な実情について再認識することも多かったです。医療については、アジアを中心に伸びている「医療ツーリズム」市場拡大への取り組みが興味深かったですね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* GDP成長率 3.4%(2014年)、失業率 3.5%(2014年)、出生率 1.19(日本は1.43%)

* 貿易: 日本にとって韓国は第3位、韓国にとって日本は第3位の貿易相手国

* 宗教: 仏教 42.9%、プロテスタント 34.5%、カトリック 20.6% 仏教徒が一番多い

* 韓国社会の特徴: 縁故社会(血縁、地縁、学縁)、兵役義務(休戦状態)、三大苗字(金、李、朴)、根強い儒教思想、行き過ぎた教育熱(チマッパラム、キロギアッパ、SKY)

* 韓国人気質: 「ぱりぱり精神(せっかち、積極的)」、「ケンチャナヨ(だいじょうぶ、適当主義、前向き)、フレンドリー(お節介)

* 韓国の医療ツーリズム: ウリドゥル病院の事例ではヘルニア治療専門病院、韓国に7か所、海外(上海、ジャカルタ、ドバイ)、最小侵襲治療、施術費用は日本円で100万~200万円、金浦空港敷地内にある61床の脊椎治療専門病院、メディカルツーリズムのハブ病院

* ウリドゥル国際患者センター: 金浦空港の敷地内にあり国際線ターミナルから歩いていける、開設8部門のコーディネーター(英語3名、日本語2名、、ロシア語1名の専門スタッフ)、韓国初のJCI(米国の国際医療機関評価委員会)認証を獲得

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今、演劇分野でも日韓交流が盛んです。北海道演劇財団(http://www.h-paf.ne.jp/)は、この間、演劇公演の交流だけでなく、制作面でも相互交流の実を挙げています。国政・外交レベルではきな臭い状態ほか波風がありますが、経済、市民レベルの芸術文化等の草の根では、幅広い交流に今後も期待したいです。