基調講演での私のプレゼンは、概略以下の通りです。

当日スライドからの抜粋~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

< 助成財団が必要とするアウトリーチ活動を目指して >

ーーーーーーーーーーーーーーー

3.「愛生館」の理念

* 庶民への眼差し

* 『愛生済民』

* アジア・世界の体力向上

「愛生館」事業~担い手は幕末・維新を生きた人々

〇松本順先生の全国的な健康増進事業

~司馬遼太郎の歴史小説『胡蝶の夢』~

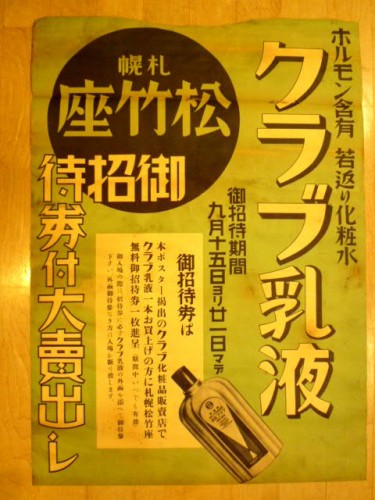

〇愛生館三十六方製剤 ―> 衛生思想の普及

〇愛生館北海道支部 から 秋山愛生舘 へ

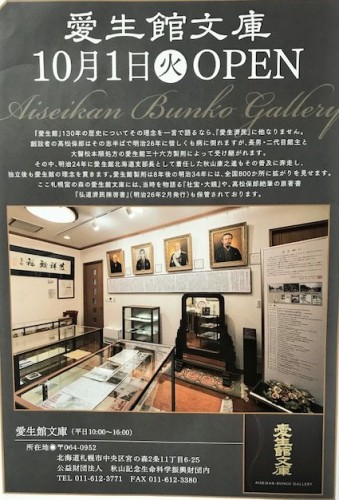

2019.10.1 『愛生館文庫』 開設 http://www.akiyama-foundation.org/news/3854.html

* 参考ーー「愛生舘のこころ」シリーズ http://blog.akiyama-foundation.org/weblog/?s=%E6%84%9B%E7%94%9F%E8%88%98%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%8D

ーーーーーーーーーーーーーーー

5. 今、注力している活動

第8期中期5ヶ年計画(2017~2021年度)より抜粋~

3)アウトリーチ活動を通じて、

* 研究者と地域の担い手とのコラボレーション企画と学びの場(プラットホーム)の構築

* 次世代の育成・教育プログラムを創設すると共に、地域社会変革モデルを積極的に提唱し、幅広い道民の合意形成を実現する。

ーーーーーーーーーーーーーーー

ネットワーキング!

~閉じた活動を外に開くこと 助成財団センター山岡理事長~

受領者 & 秋山財団

大切にしていることは、人の繋がり(歴史・信頼)

プラットホームとして持続可能な関係性構築

~~研究者、活動主体へのリスペクト!

~~財団のポジショニングの変更!

〇 研究助成のアウトリーチ活動

〇 市民活動助成のコラボレーション

〇 「研究」と「市民活動」の相互交流

ーーーーーーーーーーーーーーーー

6.今、思うこと

Ⅰ.理念の具現化~未来像・2011から~

http://www.akiyama-foundation.org/vision

(1)若い世代への助成

(2)生命科学のさらなる深化 ~全体知~

(3)新しい時代の人と自然の調和

歴史のバトンを受け取り、そして、次に渡す!

ーーーーーーーーーーーーーーー

Ⅱ.30年目の決意(2016~)

~ 秋山財団の原点 “愛生済民” ~

<立ち位置>

①地域: 「中央」からの自立・自律性

②民間: 「官」からの独立性、札幌農学校!

③生命科学: 「既成の学術領域」から解放 される“命・いのち”をテーマに

SDGs、全体知、つながり

~生命地域(バイオリージョン):北海道~

ーーーーーーーーーーーーーーー

1)本来の「第三セクター」の立ち位置は?

3) 財団法人経営を学ぶ場の必要性

①他財団とのパートナーシップ構築

②「基本財産」に込める出捐者の意志の継承

(例) 愛生館文庫 <時代に合った翻訳>(https://www.akiyama-foundation.org/news/3854.html)

4)秋山財団「第8期5カ年計画(2017~2021年度)」の視座

①助成金は「投資」 → 「託資」

②対応する → 提起する

* 主体は研究者、市民活動実践者

リーダーシップ よりも

パートナーシップ

フォロワーシップ

ーーーーーーーーーーーーーーー

秋山記念生命科学振興財団

アウトリーチ等の活動事例

たくさんの事例を写真入りで報告

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 抜粋 おわり

その後のプログラムでは、アメリカでの事例ほか、日本の大手財団の様々なアウトリーチ活動の取り組みがご紹介されました。さらにそれに続いて、私を含めた登壇者がステージに着席して、フロアーからの質問にもお答えする時間も。私にもたくさんご質問が来ていて、その場では十分にお答出来ていなかったので、札幌に戻ってお一人ひとりにご返事を送信するつもりです、ただ、もう10日も経っているのに、まだ実行はできていませんが・・・。

いずれにせよ、私にとっても大変貴重なひと時、特に質疑応答での私のかなり突っ込んだ、過激な(?)「民が担う公共」へのコメントは好評だったようで嬉しかったです、「出過ぎる杭は打たれない!」でしょうかね。このような機会を与えて頂いた山岡理事長、田中専務理事に感謝致します、ありがとうございます。